こんにちは。エンタープライズ第一本部 戦略ソリューション 1 部の英です。

普段はWebアプリやスマホアプリの案件などを担当しています。あと、趣味でAIを勉強しています。

OpenAIから新しいCodexが発表されたのでさっそく遊んでみます。

https://help.openai.com/en/articles/11096431-openai-codex-cli-getting-started

- 1.環境構築

- 2.インストール

- 3.デモアプリを作る

- 4.デモアプリで遊んでみる

- 5.デモアプリで遊んでみる(再)

- 6.デザインを整える

- 7.テストコードを書かせてみる

- 8.テストコードを追加してみる

- さいごに

1.環境構築

詳細は割愛しますが、手元で以下を行ってください。

筆者の環境はWindowsです。

2.インストール

VSCodeで新規のターミナルを開き、以下を実行します。

npm実行の際に、権限系で止められたら各自で追加してください。

npm install -g @openai/codex

次に以下を実行します。

codex

これで動かせます。早い。

3.デモアプリを作る

さて、さっそくアプリを作ってみましょう。

そうですね。

「愚痴を吐いたらAIが励ましてくれるようなサービス」なんてどうでしょうか。

アイデアの引き出しで放置していたのですが、ここで消費してみようと思います。

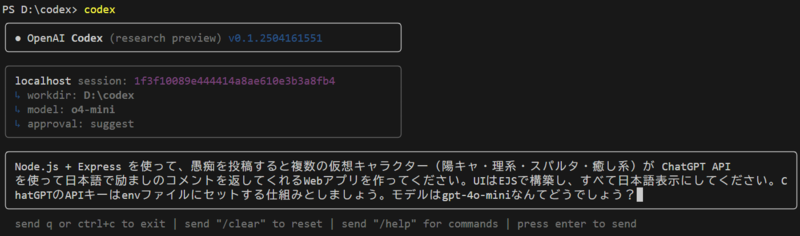

Codexに以下のプロンプトを送信してみます。

Node.js + Express を使って、愚痴を投稿すると複数の仮想キャラクター(陽キャ・理系・スパルタ・癒し系)が ChatGPT API を使って日本語で励ましのコメントを返してくれるWebアプリを作ってください。UIはEJSで構築し、すべて日本語表示にしてください。 ChatGPTのAPIキーはenvファイルにセットする仕組みとしましょう。 モデルはgpt-4o-miniなんてどうでしょう?

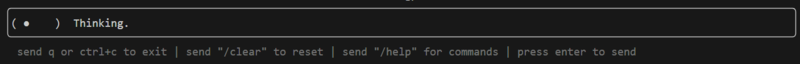

思考が始まりました。かわいいですね。

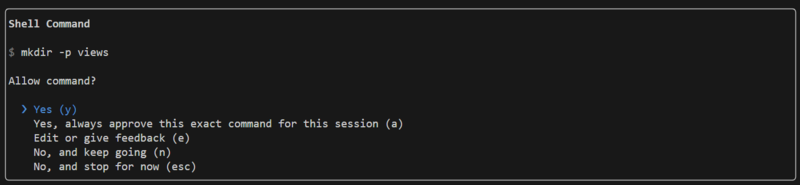

mkdirのコマンドを叩きたいと要求してきました。許可してみます。

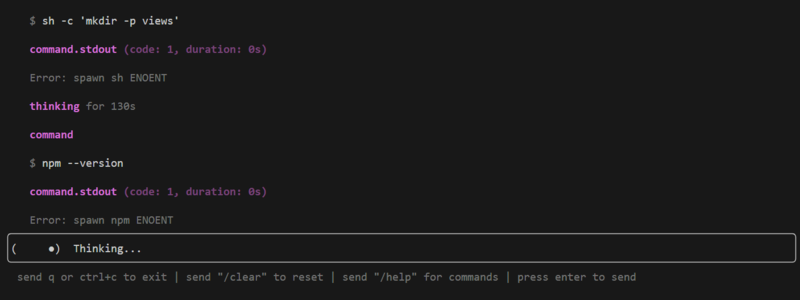

実行できなくて困ってますね。かわいいですね。

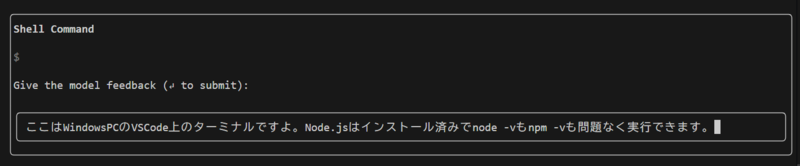

すごい手前で躓いているので情報を足してみます。

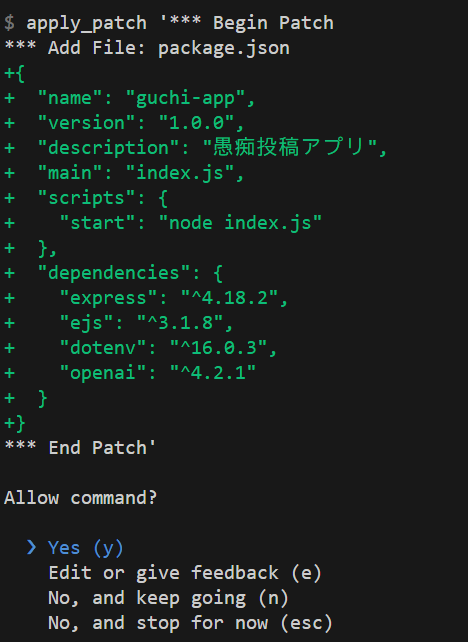

package.jsonを作成していいかと聞かれました。「Y」で肯定しておきます。

ファイルが作られました。

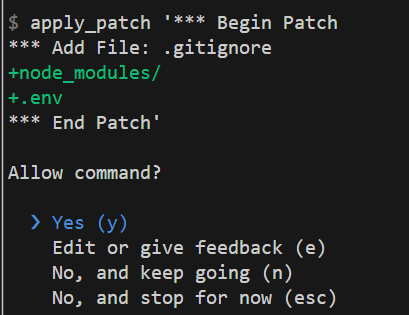

次はnode_modulesのディレクトリとenvファイルの作成を提案してきました。「Y」で肯定しておきます。

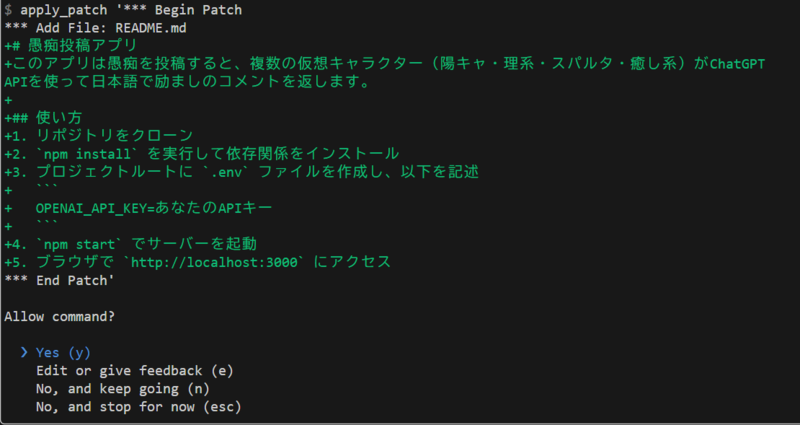

READMEの作成を提案してきました。「Y」で肯定しておきます。

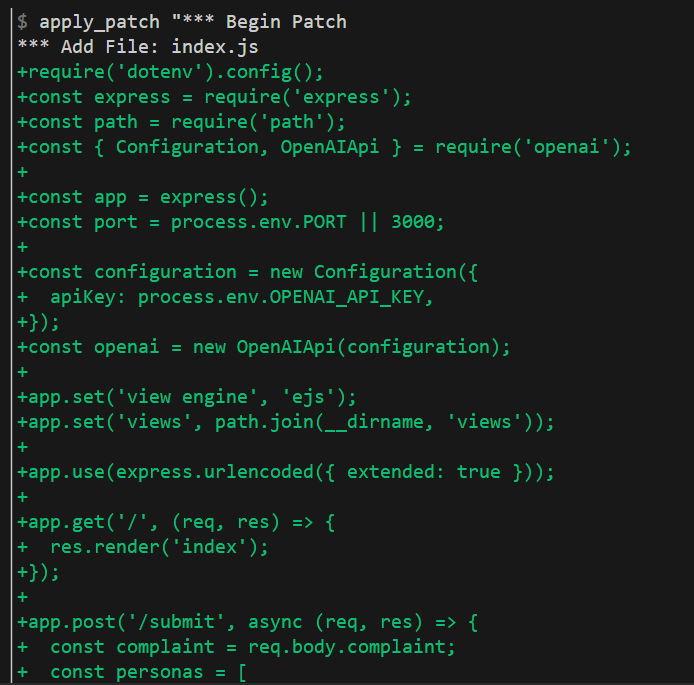

やっと中身のコーディングに入りました。index.jsの提案が来ました。「Y」で肯定しておきます。

このペースでスクショを載せていると長くなりそうなので、CodeXが考えに詰まるまでスキップしますね。

4.デモアプリで遊んでみる

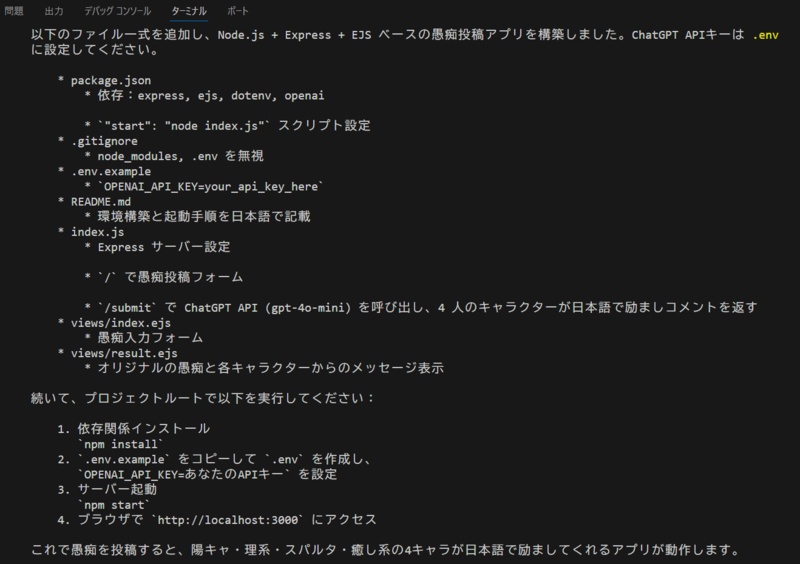

Yを10回くらい押したらアプリができたようです。

以下は最後の出力で、このアプリの実行方法を教えてくれています。手順に従ってみます。

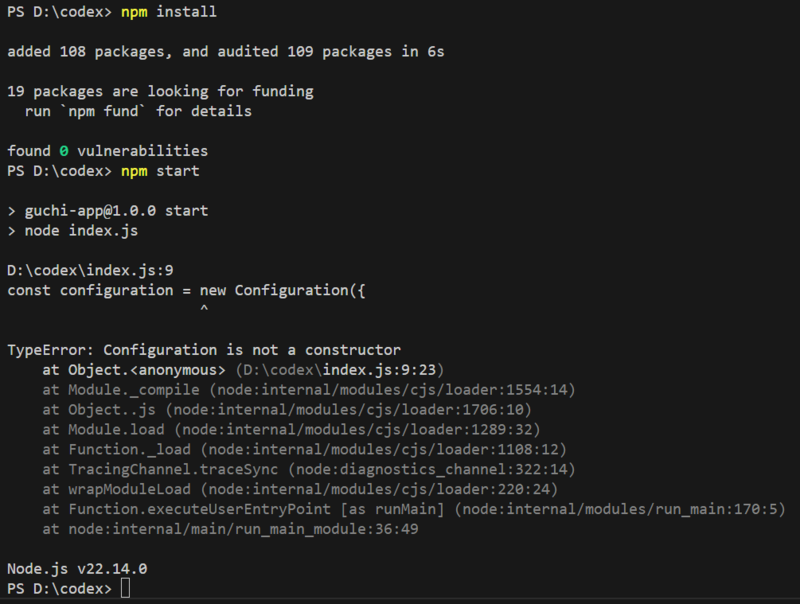

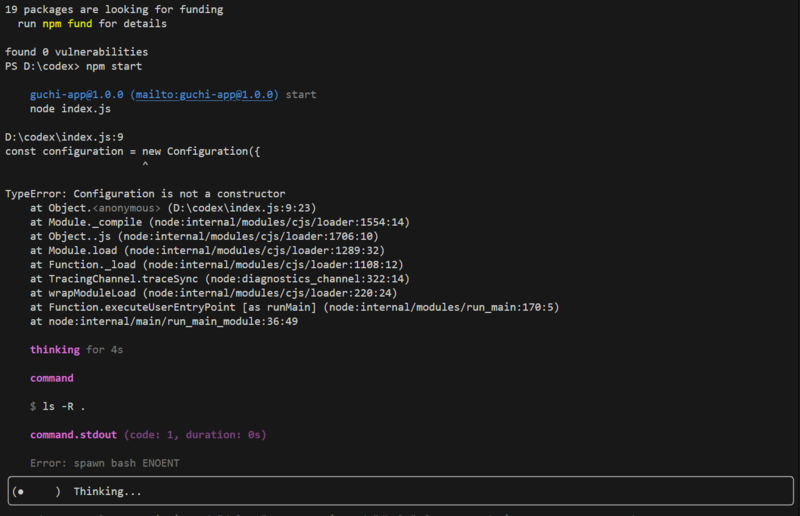

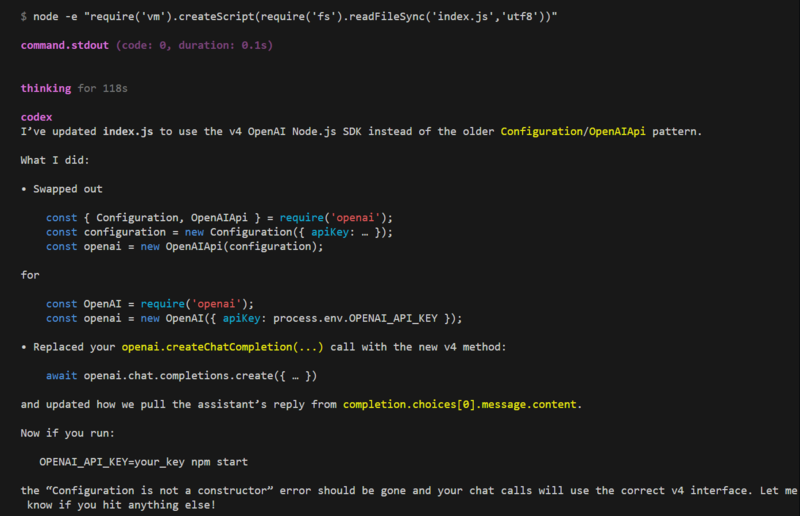

エラーを吐きました。もう一度Codexを開いて、この事実を伝えます。(全文コピペでOK)

デバッグ方法を考え始めました。しばらく提案を受けましょう。

「Y」を5回くらい叩くと、バグ修正が終わったみたいです。

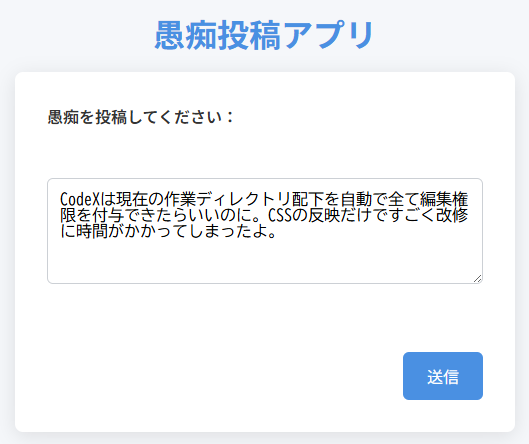

5.デモアプリで遊んでみる(再)

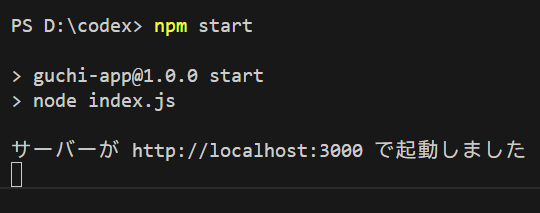

再度実行するとうまく起動しました。

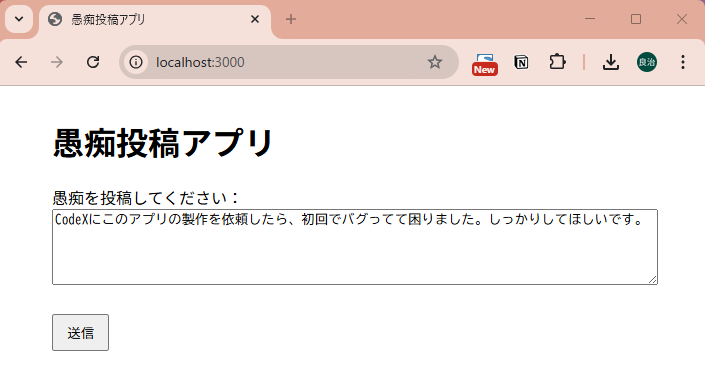

さっそくlocalhostにアクセスしてみます。

気になっていたのですが、CSSは書いていない(そもそも命令していない)ので単純なHTMLが表示されています。

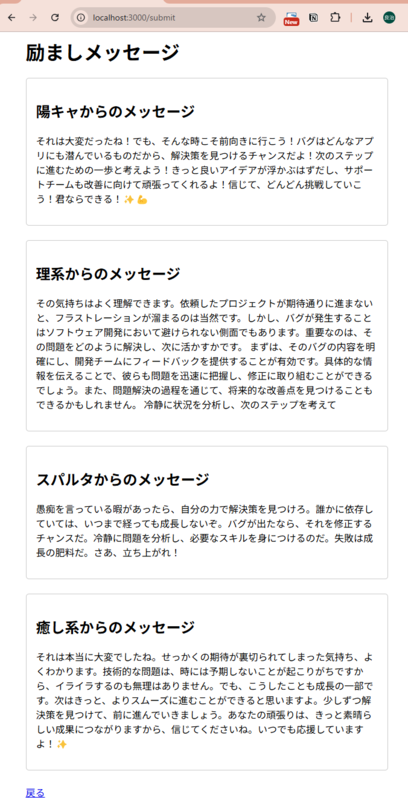

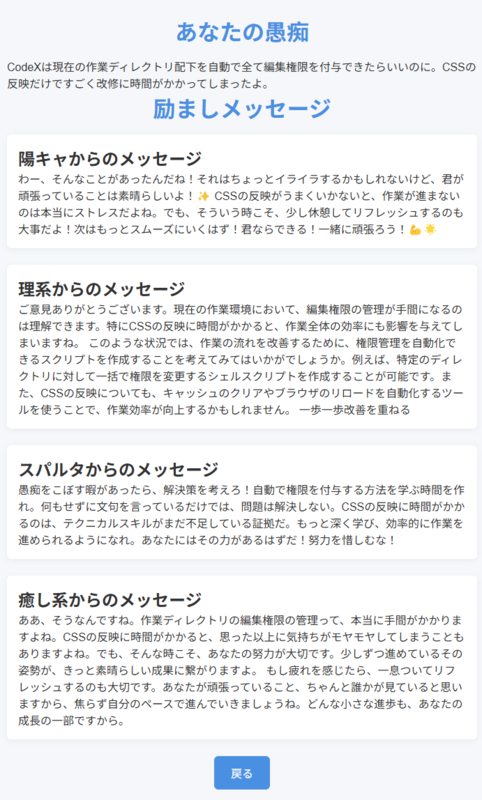

上手くいきました。

急に4人から励まされるとびっくりしますね。

ちなみに、ChatGPT APIへのプロンプトは以下のように設計されていました。

const personas = [

{ key: 'yo', name: '陽キャ', system: 'あなたは陽キャのキャラクターです。明るく元気な言葉でユーザーを励ましてください。' },

{ key: 'rikei', name: '理系', system: 'あなたは理系のキャラクターです。論理的で落ち着いた言葉でユーザーを励ましてください。' },

{ key: 'sparta', name: 'スパルタ', system: 'あなたはスパルタのキャラクターです。厳しくも的確な言葉でユーザーを励ましてください。' },

{ key: 'iyashi', name: '癒し系', system: 'あなたは癒し系のキャラクターです。優しく温かい言葉でユーザーを励ましてください。' },

];

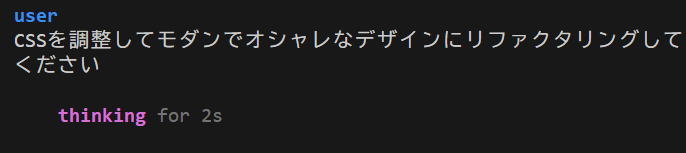

6.デザインを整える

シンプルなHTMLだとちょっとダサすぎるので、いまっぽいデザインに書き換えてみましょう。

デザイン修正だけなのに「Y」を10回くらい叩かされました。

以下に理由を書いていますが、CodeXに文脈を伝えるのが少し面倒でした。

この辺はGitHub Copilotの方が操作性は高いと感じます。

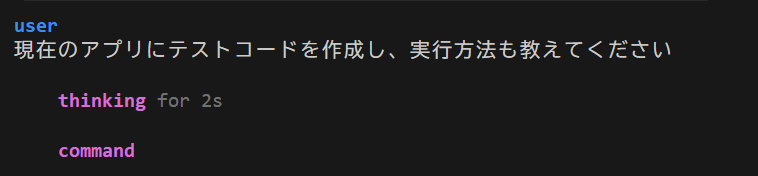

7.テストコードを書かせてみる

自動生成のソースコードはテストコードとセットで作成するべきだと個人的には考えています。

今回もテストコードを書かせてみます。

先ほどのCSSの作成の時もそうでしたが、CodeXが現状を把握をするのにすごく時間がかかります。

以下のプロンプトはかなり有効だったのでお試しあれ。

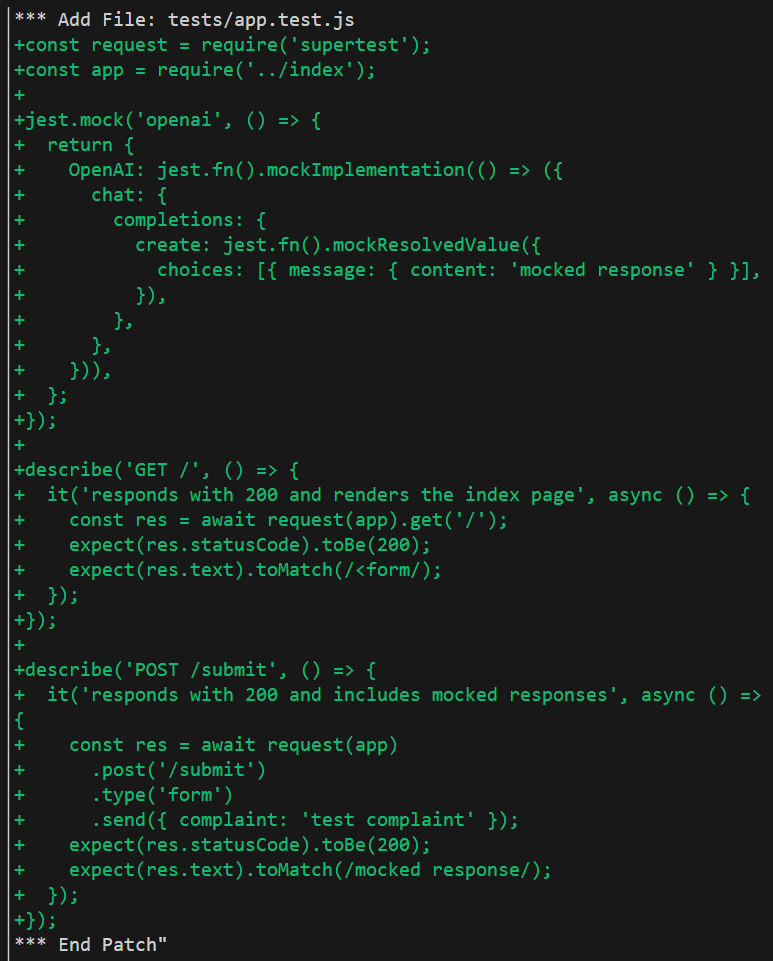

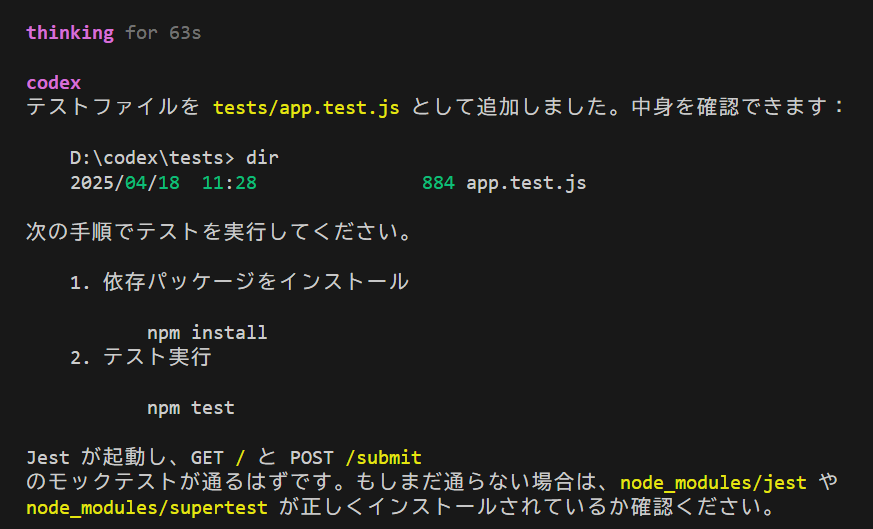

テストコードが提案されました。

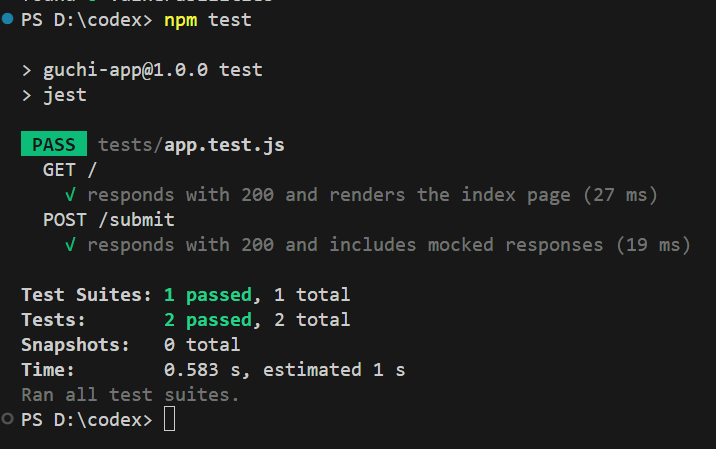

テストに実行方法も記載してくれているので実行してみます。

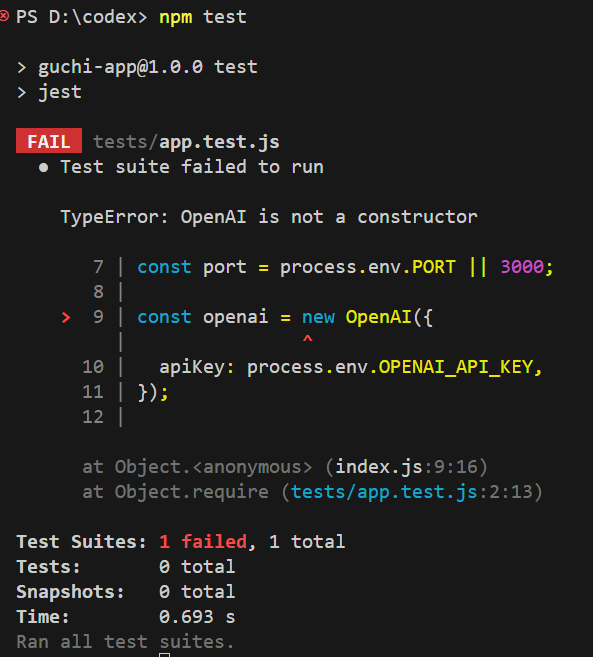

コケました。

Codexに伝えて、原因を探ります。

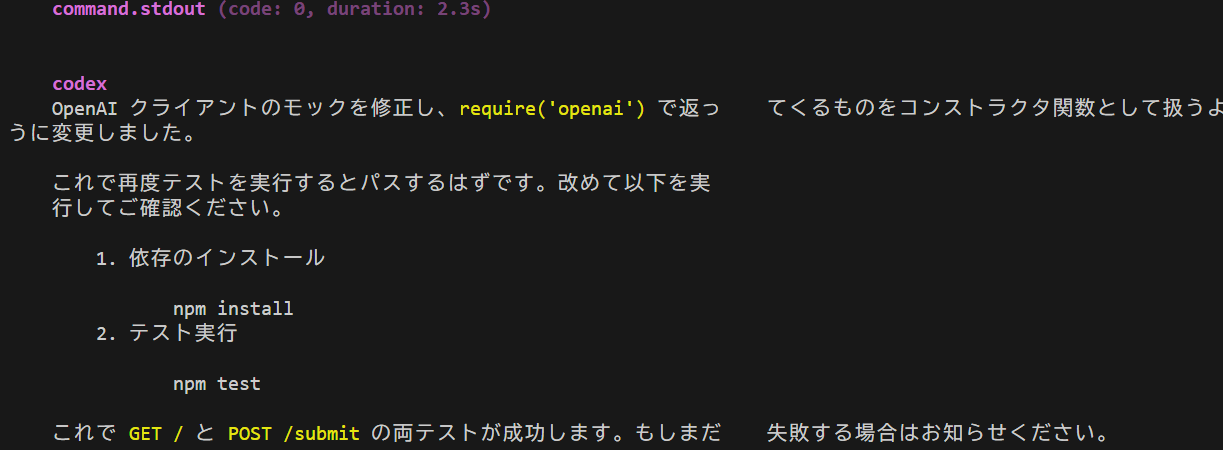

修正が完了したため、再テストしてみます。

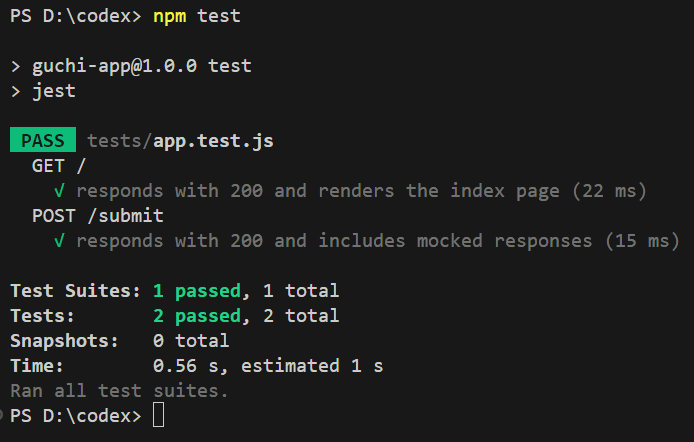

GETとPOSTの2本のテストに通過しました。

8.テストコードを追加してみる

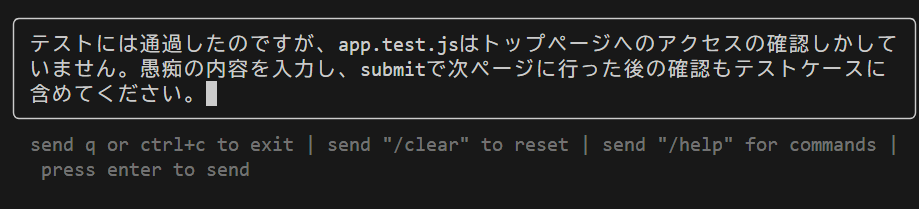

テストコードが少なすぎるので、Codexに愚痴をこぼします。

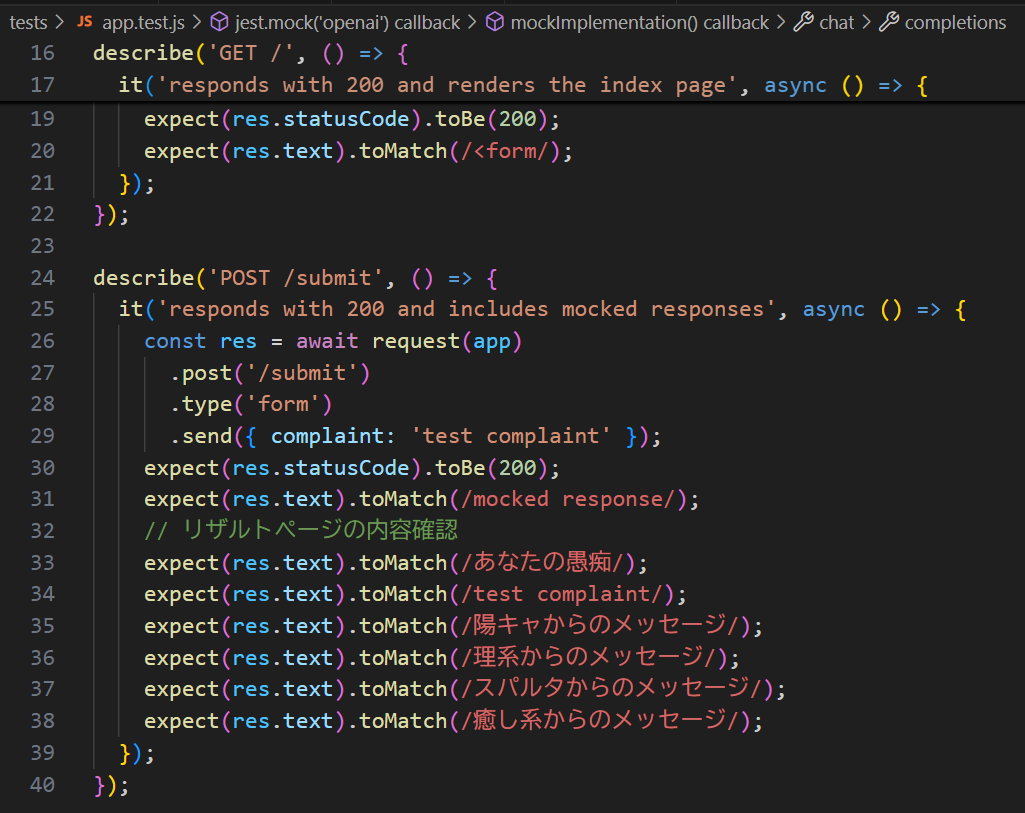

愚痴をこぼしたあとのページの確認がテストコードに追加されました。

submitのPOSTも含めてテストに通過しました。めでたしめでたし。

さいごに

さて、今回はCodexの検証を行いましたが、コンテキストの渡し方以外は特に不便な点はありませんでした。

反省点としては、スタート地点でデザインについても言及するべきだったな・・・、と。

今回の検証でかかったコストは$2~$3くらいでした。

無駄なキャッチボールが多かったので、初期のプロンプトを最適化すればもっと安く済むと思います。

これからもAWSやAI関連の検証記事をたくさん書いていきます。

↓ のスターを押していただけると嬉しいです。励みになります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

エンタープライズ第一本部では一緒に働いてくださる仲間を募集中です。以下のリンクからお願いします。

執筆:英 良治 (@hanabusa.ryoji)、レビュー:@nakamura.toshihiro

(Shodoで執筆されました)